世界脳週間2024 東京科学大学講演会

| 日 時 | 2025年1月25日(土)16:00~18:30 |

|---|---|

| 対 象 | 高校生(定員100名) |

| 参加費 | 無料 |

| 申し込み方法 | 下記申し込み web サイトから「氏名・学校名・学年・連絡先メールアドレス」を記載して送信してください(先着順)。

なお、学校単位での応募も受け付けております。 |

| 開催形式 | ビデオ会議システムZoomを予定 |

| 主 催 | 東京医科歯科大学 脳統合機能研究センター/ お茶の⽔ニューロサイエンス協会 |

| 代 表 | 髙橋 英彦 教授(脳統合機能研究センター センター⻑/⼤学院医⻭学総合研究科 精神⾏動医科学分野) |

| 問い合せ | 総合研究院 脳統合機能研究センター 教授 味岡 逸樹/ iajioka.cbir[at]tmd.ac.jp |

プログラム

| 16:00-16:05 | 開会挨拶:

髙橋 英彦 教授(脳統合機能研究センター センター長/大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学分野) |

| 16:05-17:00 | 講演1 「脳神経外科医としての脳腫瘍研究から血管内治療医としての臨床研究まで」

壽美田 一貴 教授(大学院医歯学総合研究科 血管内治療学分野 / 大学病院 血管内治療科) |

| 17:00-17:55 | 講演2 「神経変性疾患における共通病態の解明を目指して」

田中 ひかり 講師(総合研究院 難治疾患研究所 神経病理学分野) |

| 17:55-18:25 | 全体討論 |

| 18:25-18:30 | 閉会挨拶:味岡 逸樹 教授(脳統合機能研究センター) |

開催趣旨

「世界脳週間」は、脳科学の重要性を広く社会に呼びかける世界的規模のキャンペー

ンです。 我が国でも、全国の⼤学・研究機関でイベントが開催されます。東京科学⼤

学では、この趣旨に沿って、今回は⾼校⽣を対象に、本学の新進気鋭の教授らによる

講義を企画いたしました。脳科学研究の将来 の担い⼿となる皆さまに、ぜひ積極的に

参加していただければ幸いです。

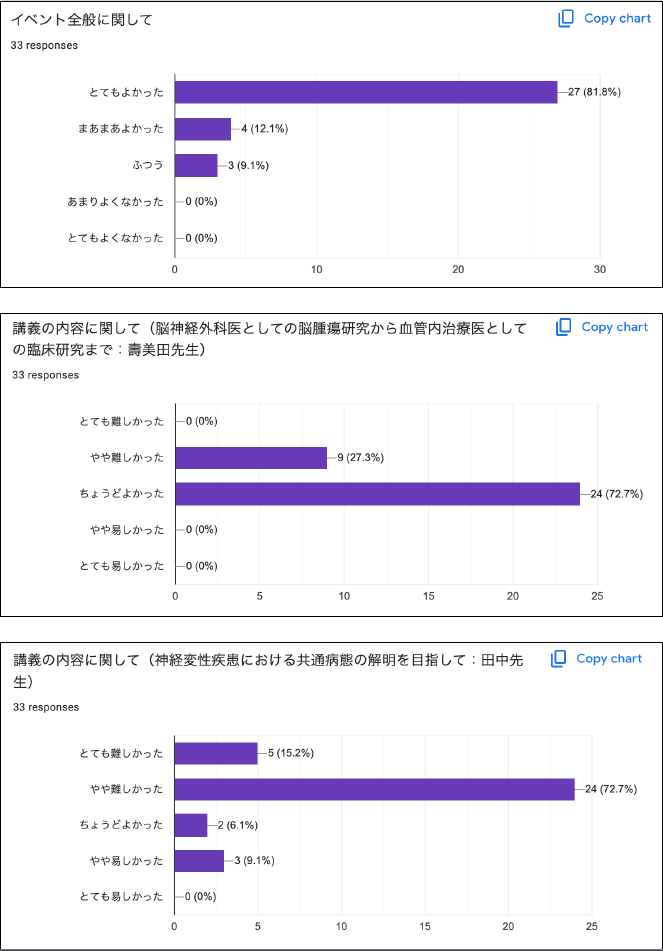

アンケート結果

壽美⽥先⽣の講義に関する質問やコメント

- 腫瘍の研究でも成果をあげられていたところで、誘われて⾎管内治療に移られてそちらでもご活躍されているというお話に驚きました。⼤変なご努⼒があってのこととは思いますが、柔軟な姿勢が⾼校⽣にとって⾮常に参考になるのではないかと思いました。なかなか⾒ることのできない⼿術の様⼦や、昨夜の緊急な⼿術に対応された話も、医師をめざしている⾼校⽣にはインパクトがあったことと思います。ありがとうございました。

- 脳神経外科医の⼿術の様⼦を垣間⾒ることができた。脳の中の様⼦はなかなか⾒ることができないので、貴重な経験になった。

- インターネットに載っていないような貴重な映像や、⾼校⽣にもわかる正確かつわかりやすい講義で、とても満⾜だった。

- 特に脳腫瘍、脳梗塞のカテーテル、WEBデバイスなどの治療⽅法がとても画期的な⽅法で興味を持ちました。

- 脳神経外科にも興味を持ち、⾃分にとってためになる講演でした。

- ⾎管内⼿術に興味が持てました。興味深い講義ありがとうございました。

- 講義⼒と発声もとても良かったです! ただ、スライドをもう少しゆっくりめくってほしいです!

- 今まで、腫瘍と聞いても悪い病気ぐらいのイメージしかなかったのですが、今⽇このようなお話を聞けて理解が深まりました。

- ⼭﨑福也選⼿(プロ野球選⼿)についての本を読んだ時に、脳腫瘍の治療の描写が少し書かれていて興味を持っていたので、この講義で治療映像を⾒たりしてさらに詳しく話をしていただき、⾯⽩かったです。

- ⾜の付け根から⼊れても脳の⾎管まで届き、正しく作⽤することに驚きました。

- ⼿術の技術の向上は、医師だけでなく、⼿術を⽀える機械によっても⾏われていて、治療法も様々あるというのが⾯⽩かったです。特に、薬を飲んで腫瘍に光を当てると光るというのは画期的で、脳の切除部分をできるだけ少なくできるのが良いなと思いました。

- 脳神経外科医を将来の職業の候補として考えているので、実際の⼿術の映像など普段⾒たり知ったりすることのできないことを学ぶ事ができ、とても興味深かったです!本当にありがとうございました!

- 脳⾎管障害に対して、⾎管にカテーテルを⼊れる治療法があることに驚いた。

- 丁度祖⺟が脳梗塞になって今リハビリを⾏っているので、⾝近なこととして専⾨的な内容の講義を聴けてとてもためになりました。外国で開発されたために⽇本に種類があまりなく、⽇本⼈に効果的かどうかも研究中だという医療器具の話を聞き、外国に医療器具や薬などを依存しすぎず、⽇本⾃ら開発していこうとすることが今後の医療でも⼤切になってくると強く感じました。

- 脳の⼿術の様⼦や脳腫瘍、脳梗塞の仕組みが分かり、とても満⾜しました。術中の⽀援システムのことや悪性の腫瘍のみを光らせる技術などが学べて、⼯学系の分野からも医療に関わることができることに改めて気づきました。脳神経外科は命の危険がある患者さんもいて、難しく⼤変な仕事であると思ったけれど、脳を開けたり、カテールを使ったりする姿に憧れを感じました。

- 終始簡潔でロジカルな説明が聞けて、流⽯科学⼤だなあと思った。有料級。とても優しそうな先⽣で、臨床的観点からの研究も実践的で⾯⽩いものばかりだった。

- 普段あまり⾒る機会のない⼿術動画を多く⾒ることが出来て興味深かったです。覚醒下開頭⼿術など、初めて知る驚きが⽌まらないことも多くあり、更に医学に興味がわきました。ありがとうございました!

- 実際の⼿術での様⼦などがあり、分かりやすかったです。

- リアルな⼿術の難しさ、緊張感が伝わってきて外科への理解を深めることができました。脳の病気に関してはほとんど知識がありませんでしたが、基本的なところから順を追って説明してくださったのでとても分かり易かったです。

- ⼿術中やその前後に使う機器などをご説明いただき、とてもわかりやすかったです。

くも膜下出⾎に⼿術を受けた知り合いがおり、その⽅からお話を聞いてとても興味を持っていたので、⾮常に講義を楽しませていただきました。 - ありがとうございました。

- 脳外科について映像も⽤いてかなりわかりやすく説明してくださった。将来へのイメージがつかみやすかった。

- 実際の⼿術映像を⾒て少し怖かったけどなんだか感動した。AIについて正直怖いなと思っていたが、医療の世界において重要な役割を果たすことがわかった。

⽥中先⽣の講義に関する質問やコメント

- 私⾃⾝に化学の知識が不⾜しているため難しく思いましたが、質疑応答を聞いていると⾼校⽣はよくわかっていたのかもしれません。⾼校⽣が志望理由書を書く際に、⾃分の幼いころの体験を書くことが多く、⾼校ではそれだけではダメだという指導をすることが多いのですが、⽥中先⽣のお話を伺い、やはり⾃分の経験に基づく強い思いも⼤切だと再確認しました。ありがとうございました。

- 基礎研究の流れを知ることができた。

- もともとパーキンソン病は知っていたが講演で神経変性疾患について⾊々なことがわかった。

- ⽥中先⽣の研究に対しての熱意も感じ、すごいと感じた。

- 共有病態から薬を作るという発想が興味深かったです。

- 病気の定義=原因とは限りらないということを、今まで想像もしたことがなかったのですが驚きました。根本的なところを考えるのって難しいなと思いました。

- 正直、アルツハイマー病がどういう病気なのかというのを今⽇知ったのですが、明らかに細胞外にできていたものが影響して症状が現れるのではなく、実は細胞内に原因があったというのが意外でした。

- 細胞からきれいな空胞ができ、YAP がなくなっていくことを⽰す画像が⾯⽩かったです。

- 様々な病気に共通病態があり、それを解明することで、たくさんの病気を治せる薬が作れるというのはとても魅⼒的でした。この研究を通して、アルツハイマー病によく効く薬ができたらいいな思いました。

- ALS やアルツハイマー病は僕の関⼼のある分野だったので、それについて貴重な話をお聞きでき、有益だった。

- 若⼿の⼥性研究者とあまり出会ったことがなかったので、ALS の薬を創ろうと⽇々研究されている先⽣のことを知って⼤きく刺激を受けました。医療関係と⾔ったら直接患者にケアをする医師や看護師といったイメージが強かったので、研究者になって医療にかかわる道も考えてみようと思いました。

- ご⾃⾝の研究者としての背景から話を広げていかられたのでとてもスムーズに話が⼊って⾏き、スミタ先⽣と同様に⾮常にロジカルだった。こちらは基礎研究よりだったので、良いインパクトが⼤きくて感動してしまった。最後にしょうもない質問をしてしまったので1⼈反省会をしている。

- 私にとっては少し内容が難しかったのですが、研究室を直接訪れたり、共通病態に気が付きアルツハイマー病についても研究されたりといった⽥中先⽣のパッションを私も⾒習いたいと思いました。素敵な講演をありがとうございました!

- 専⾨的な内容であったにも関わらず、私たちにも理解できるように説明して頂き、とてもわかりやすく勉強になりました。

- 私は専⾨的なことはわからないけれど、漠然と脳科学というものに興味を持っていました。⼈間の根幹となる脳についての研究は解明が難しい部分も多いかと思いますが、その分⼀つの発⾒が医療を⼤きく進歩させる可能性に満ちていると思います。とはいいつつも、現段階では私は臨床医として働くことを考えていますが…。

- しかし先⽣もおっしゃっていたように、やってみないとわからないことはたくさんあると思うので、様々な刺激を受けるためにも、よりレベルの⾼い⼤学を⽬指して今は⽬の前の勉強に励んでいきたいと思いました。

- 本⽇は貴重な時間をありがとうございました。

- 漠然と医学に関わりたいとしか思っていなかったので、普段聞くことのない研究する側の⽴場の話を聞くことができてとてもためになりました。

- 病名の定義が、必ずしもその病気の原因とは限らないというお話が、⾮常に興味深かったです。私は、がんに興味があったのですが、がんと神経変性疾患は⾒⽅によっては逆に物だというお話を聞いて、とても驚きました。

- 専⾨⽤語が多すぎたと思う。理解するのに時間が掛かった。

- 専⾨的なことが多くて難しかったが、将来どちらかといえば研究の世界に⾏きたいため、難しいと思ったこともいつかわかるようになりたいと思った。

全体討論に関するコメント

- 医学・薬学研究にも予算が⼗分に配分されていないというお話には驚いた⾼校⽣もいたのではないかと思います。それへの対応として、海外の市場に出るとか、リスクを取る時代になってきたとかいう味岡先⽣のお話は、昨今、⽐較的安定志向でリスクを嫌う⾼校⽣が多いように感じているので、そういう⾼校⽣にとっては視野が広がるお話だったのではないかと思います。率直にいろいろお話しくださり、私にとってもとても刺激を受けることのできる機会でしたし、おそらく⾼校⽣にとってもそういう機会になったことと思います。ありがとうございました。

- 僕は現在、これといった趣味や得意なことがなく、⾃分のやりたいことやこれから歩んでいく道を⾒つけられないことに悩んでいるのですが、研究者がただ好きで少し研究することが得意なだけというのを聞き、僕も何か1 つ熱意のささげられるものを⾒つけ、何か1つ信念を持てるようになりたいと思いました。

- ⾃分がどんな事が好きで何に向いているのかというのを、今のうちから興味のあることに積極的にチャレンジして⾒つけていくことが⼤切だと改めて思いました。

- ⽇本と海外の、研究に関するリアルな話をお聞きすることができ、貴重な機会でした。

- とても為になるお話を聞けました。学部選びのことなど今悩んでいることに関する話も出てきて良かったです

- 昨⽇まで⾎を⾒るのが苦⼿で⾃分は医師が向いていないと思っていたため、東⼤に⾏って別の好きなことを⾒つけようと思っていたけれど、今⽇の話を聞いて医師でなくても医療に関われることがわかりました。「やってみないとわからない」という⾔葉がとても⼼に残っていて、研究者になるか医師になるかはやってみてから決めようと思いました。

- ほんの少しの間だったけれど、同年代の⼈達の雰囲気や研究のあれこれなど聞けて本当に良かった。

- 私はこういったイベントに参加するのは初めてで緊張していたのですが、先⽣⽅が⾼校⽣にもわかりやすくお話してくださったり、質問をした際には丁寧に答えてくださったりと優しく迎えてくださったことで、これからも積極的に参加したいと思うようになりました。貴重な経験をありがとうございました!

- 今、そして今後の社会のグローバル化についてとても考えさせられました。⽇本には⽇本の、海外には海外の良いところがあり、海外ならこれができるのに…と思った時に、なら⾃分が海外に⾏こう!という発想がすぐにでてくるような社会になっていくのだなと思いました。⽇本という特定の範囲に視野を狭めすぎることなく、より広い視野と柔軟な発想を持って物事を捉えられるような⼈間になりたいと強く感じました。

- 本⽇は貴重な機会を設けて頂きありがとうございました。

- 普段実際に医学に関わる⼈の話を聞く機会はあまりないのでとてもためになりました。ありがとうございました。

- 事前に質問をフォームか何かで収集すれば、⽇本語が下⼿な⽅・みんなの前で喋りにくい⽅でも質問しやすいなと感じた。

参加者数

高校生 132名

合計133名